2016年06月21日

ギガント製作記 その2

水筒の中身を氷入りのポカリに変えた、もじゃもじゃです!

さて、タミヤの1/48KVⅡギガント。

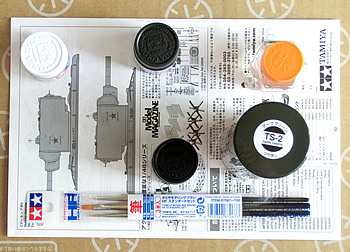

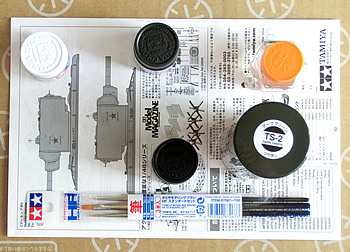

当初は色を塗らずに組み立てようかと思いましたが、久しぶりに作る本格的なプラモデルなので色も塗って組み立てることにしました。設計図の指示どおりのカラーを秋葉原のタムタムさんで購入。最近は接着剤にレモンの香りとかあるんですね~。

筆のセットもいっしょに買ったので、2千円弱かかりました。

まずは、ダイキャスト製の車体から塗装。

ただスプレーを吹くだけでは芸がないので、汚し塗装をちょこちょこっとしてみました。(笑)

スプレー塗料が乾いたら、この部分だけ微妙に色が違ってるハズ。

全然変わっておりませんでした・・・・・

塗った部分が微妙に盛り上がっているだけ・・・・・・

ま、でも下回りだし、戦車だから後から何とでもできるし(笑)

あとはパーツ類もスプレーで塗ってと。

いい加減に吹くと下地が出るんですが、それが黄色っぽく見えて意外や使い古し感が出ていい感じ。

でもボディ上部は丁寧に吹いて、とりあえず下準備出来上がり!

次はいよいよ組み立てだ!(不定期に続く予定)

さて、タミヤの1/48KVⅡギガント。

当初は色を塗らずに組み立てようかと思いましたが、久しぶりに作る本格的なプラモデルなので色も塗って組み立てることにしました。設計図の指示どおりのカラーを秋葉原のタムタムさんで購入。最近は接着剤にレモンの香りとかあるんですね~。

筆のセットもいっしょに買ったので、2千円弱かかりました。

まずは、ダイキャスト製の車体から塗装。

ただスプレーを吹くだけでは芸がないので、汚し塗装をちょこちょこっとしてみました。(笑)

スプレー塗料が乾いたら、この部分だけ微妙に色が違ってるハズ。

全然変わっておりませんでした・・・・・

塗った部分が微妙に盛り上がっているだけ・・・・・・

ま、でも下回りだし、戦車だから後から何とでもできるし(笑)

あとはパーツ類もスプレーで塗ってと。

いい加減に吹くと下地が出るんですが、それが黄色っぽく見えて意外や使い古し感が出ていい感じ。

でもボディ上部は丁寧に吹いて、とりあえず下準備出来上がり!

次はいよいよ組み立てだ!(不定期に続く予定)

2016年06月20日

アメFAL サイトチェック

もじゃもじゃです!

気温30度を超える中、アメFALのサイトチェックをしました。

と言っても、10m弱くらいの距離で、ニーリングでの射撃。

弾はおそらく0.25g。

いや~揺れる揺れる(笑)スコープ酔いする~(笑)

直径4~5センチの的を6時照準で狙い、ほぼ上ぎりぎりに着弾するような感じ。

当日も風が強かったのと、アメFAL重いし、暑いし、で10分ほどで終了。

2014年5月にブルーターゲットで調整した時は、16mでゼロインしていたようなので、まずはこのままでタゲ1新宿店の20mレンジに持ち込んでみようと思います。

おーちゃんもノリノリの20mスナイプ。さて、どうなることやら

気温30度を超える中、アメFALのサイトチェックをしました。

と言っても、10m弱くらいの距離で、ニーリングでの射撃。

弾はおそらく0.25g。

いや~揺れる揺れる(笑)スコープ酔いする~(笑)

直径4~5センチの的を6時照準で狙い、ほぼ上ぎりぎりに着弾するような感じ。

当日も風が強かったのと、アメFAL重いし、暑いし、で10分ほどで終了。

2014年5月にブルーターゲットで調整した時は、16mでゼロインしていたようなので、まずはこのままでタゲ1新宿店の20mレンジに持ち込んでみようと思います。

おーちゃんもノリノリの20mスナイプ。さて、どうなることやら

2016年06月19日

最終兵器!

もじゃもじゃです!

昨日、一昨日と人気ブログTOP100位以内に、当もじゃもじゃブログがランクインしておりました。

ご覧になって頂いている皆様のおかげでございます。

ありがとうございます。

しかし、本日はすでに100位圏外へ落ちておりました。

外部に向かって発信するからには、多くの方々に読んでいただいてこそ価値があると、もじゃもじゃ考えます。

そこで、常時TOP100位以内に入るため、最終兵器投入です!

近所の植え込みでぴーぴー鳴いていたのを拾ってきて、早2年。

子猫時代の噛み癖いまだ直らない、暴れん坊H(ハンドルネーム(笑))です。

画像は拾ってきて間もない頃。まだ目ヤニがついております。(笑)

今や体重7キロのHeavy級に成長。ちなみに♂です。

気が強くてだっこ大嫌い、未だに噛み癖なおらないHともども、もじゃもじゃブログを今後ともよろしくお願いいたします。

昨日、一昨日と人気ブログTOP100位以内に、当もじゃもじゃブログがランクインしておりました。

ご覧になって頂いている皆様のおかげでございます。

ありがとうございます。

しかし、本日はすでに100位圏外へ落ちておりました。

外部に向かって発信するからには、多くの方々に読んでいただいてこそ価値があると、もじゃもじゃ考えます。

そこで、常時TOP100位以内に入るため、最終兵器投入です!

近所の植え込みでぴーぴー鳴いていたのを拾ってきて、早2年。

子猫時代の噛み癖いまだ直らない、暴れん坊H(ハンドルネーム(笑))です。

画像は拾ってきて間もない頃。まだ目ヤニがついております。(笑)

今や体重7キロのHeavy級に成長。ちなみに♂です。

気が強くてだっこ大嫌い、未だに噛み癖なおらないHともども、もじゃもじゃブログを今後ともよろしくお願いいたします。

2016年06月17日

「現代の軍事戦略」シーパワー現代編

前回は、現在でもシーパワーについて議論する際の枠組みとなる考え方を提唱した制海論のマハン、海と陸との統合コルベットをご紹介した。

では、マハンとコルベット以降の、現代のシーパワー理論とはどのようなものか?

今回は「現代の軍事戦略」エリノア・スローン著より、シーパワー現代編。

■アメリカの圧倒的なシーパワー

・冷戦後の前提として、ソ連崩壊によって、米海軍は圧倒的なシーパワー国家となり、制海はほぼ達成した。

・懸念事項としては、破たん国家や民族紛争、古くからの民族憎悪の復活、人道面での危機、大量破壊兵器の拡散のような、安全保障についての予測不可能なリスク。

・これによって、西洋諸国の海軍は戦力投射によって地上戦力を支援し、地上における危機管理を助けるような任務を与えられた。

・戦略的な焦点は「海軍は海で何をするべきか」から「海軍は海から何をできるか」というコルベット的方向に移ってきた。

■米海軍、海兵隊の共同戦略文書 「フロム・ザ・シー」と「フォワード・フロム・ザ・シー」

・「フロム・ザ・シー」と「フォワード・フロム・ザ・シー」は米海兵隊と米海軍によるコルベット型の特徴を備えた戦略文書。

1992年の「フロム・ザ・シー」では「公海での戦闘から、海から行われる統合作戦へ変化する」と謳い、1994年の「フォワード・フロム・ザ・シー」では、「海から(陸への)戦力投射」を再確認。

・両文書の前提は、「海で何が起こっても、結局のところ人間は地上に住んでおり、戦略的インパクトを与えるためには、海軍は少なくとも地上の人間の活動に一定の影響を及ぼさなければならない」

・両文書の主要なコンセプト

「海軍遠征部隊」米本土から離れた遠距離に位置する土地への危機に対応して、迅速に到着できなければならない。その為には、空母打撃群や水陸両用即応群が前線に近い地域に存在している「前方プレゼンス」が必要。危機への対処は陸軍との「統合作戦」的な形をとる。

・「シーベイシング」シーパワーの影響力を地上で発揮するための組織づくりや、それを利用するためのアプローチやコンセプト。冷戦後はアメリカの基地へのアクセスが制限されるかもしれないという懸念から出てきたコンセプト。当初は海軍のコンセプトであったが、9.11以降ペンタゴンも全軍的な重要なコンセプトと認識。

■ネットワーク中心の戦い アーサー・セブロウスキー提督と沿岸域戦

・ネットワーク中心の戦い(NCW)の父と呼ばれる。米海軍提督、米海軍大学校学長。

・対艦巡行ミサイルの精度向上や潜水艦による、沿岸域の大型艦船や空母等の大型プラットフォームのリスク増大。

対応として、多数で構成されるストリートファイターと呼ばれる小型艦船をネットワークにより緊密に統合。

分散されて変化し続け、順応性が高く、瞬間的に情報が共有される効率的な軍事力。

テロ対策、海賊対策、麻薬密輸取締、人道支援・災害援助のサポートまで幅広く対応可能。また沿岸域での戦闘にも適している。

・海軍上層部はNCWのコンセプトを認め、空母と艦船、潜水艦などを密接にネットワーク化した艦隊へと再編。

・ストリートファイターコンセプトは沿岸戦闘艦LCSとしてという形で生き残っている。

■マイケル・マレン提督とグローバル海洋パートナーシップ

・海の安全確保はすべての国家の国益につながるものであり、自由市場のもたらす恩恵はすべての人々に分け与えられるものである。

米国一国では海賊のような非対称的な脅威、3.11の自然災害に対する人道的援助等に対して、すべての海域で対応することは不可能。

そこで、グローバルな領域で、海というシステムを守るための各国シーパワーとのパートナーシップが不可欠。

また、米軍はモジュール化され目的によって装備を変えられる艦船、無人機やヘリ、医療チームといった即座に必要となる部隊の

組み合わせ=グローバル・フリートステーションを創設することで、露骨に攻撃的で費用のかかる空母打撃群を展開する必要が

なくなる。

■まとめ

・冷戦後のシーパワーの理論は、沿岸域と地上に対するシーパワーの影響を考察するものがほとんどであった。ソ連の崩壊により、アメリカによる制海が実現した環境下では、マハンのテーマであった艦隊同士の戦術は意味をなさなかった。

・しかし、公海上の海賊や中国の外洋艦隊のような脅威や競争者が再び台頭し始めており、昔の理論にもまだ耳を傾けるべきところは残っている。

では、マハンとコルベット以降の、現代のシーパワー理論とはどのようなものか?

今回は「現代の軍事戦略」エリノア・スローン著より、シーパワー現代編。

■アメリカの圧倒的なシーパワー

・冷戦後の前提として、ソ連崩壊によって、米海軍は圧倒的なシーパワー国家となり、制海はほぼ達成した。

・懸念事項としては、破たん国家や民族紛争、古くからの民族憎悪の復活、人道面での危機、大量破壊兵器の拡散のような、安全保障についての予測不可能なリスク。

・これによって、西洋諸国の海軍は戦力投射によって地上戦力を支援し、地上における危機管理を助けるような任務を与えられた。

・戦略的な焦点は「海軍は海で何をするべきか」から「海軍は海から何をできるか」というコルベット的方向に移ってきた。

■米海軍、海兵隊の共同戦略文書 「フロム・ザ・シー」と「フォワード・フロム・ザ・シー」

・「フロム・ザ・シー」と「フォワード・フロム・ザ・シー」は米海兵隊と米海軍によるコルベット型の特徴を備えた戦略文書。

1992年の「フロム・ザ・シー」では「公海での戦闘から、海から行われる統合作戦へ変化する」と謳い、1994年の「フォワード・フロム・ザ・シー」では、「海から(陸への)戦力投射」を再確認。

・両文書の前提は、「海で何が起こっても、結局のところ人間は地上に住んでおり、戦略的インパクトを与えるためには、海軍は少なくとも地上の人間の活動に一定の影響を及ぼさなければならない」

・両文書の主要なコンセプト

「海軍遠征部隊」米本土から離れた遠距離に位置する土地への危機に対応して、迅速に到着できなければならない。その為には、空母打撃群や水陸両用即応群が前線に近い地域に存在している「前方プレゼンス」が必要。危機への対処は陸軍との「統合作戦」的な形をとる。

・「シーベイシング」シーパワーの影響力を地上で発揮するための組織づくりや、それを利用するためのアプローチやコンセプト。冷戦後はアメリカの基地へのアクセスが制限されるかもしれないという懸念から出てきたコンセプト。当初は海軍のコンセプトであったが、9.11以降ペンタゴンも全軍的な重要なコンセプトと認識。

■ネットワーク中心の戦い アーサー・セブロウスキー提督と沿岸域戦

・ネットワーク中心の戦い(NCW)の父と呼ばれる。米海軍提督、米海軍大学校学長。

・対艦巡行ミサイルの精度向上や潜水艦による、沿岸域の大型艦船や空母等の大型プラットフォームのリスク増大。

対応として、多数で構成されるストリートファイターと呼ばれる小型艦船をネットワークにより緊密に統合。

分散されて変化し続け、順応性が高く、瞬間的に情報が共有される効率的な軍事力。

テロ対策、海賊対策、麻薬密輸取締、人道支援・災害援助のサポートまで幅広く対応可能。また沿岸域での戦闘にも適している。

・海軍上層部はNCWのコンセプトを認め、空母と艦船、潜水艦などを密接にネットワーク化した艦隊へと再編。

・ストリートファイターコンセプトは沿岸戦闘艦LCSとしてという形で生き残っている。

■マイケル・マレン提督とグローバル海洋パートナーシップ

・海の安全確保はすべての国家の国益につながるものであり、自由市場のもたらす恩恵はすべての人々に分け与えられるものである。

米国一国では海賊のような非対称的な脅威、3.11の自然災害に対する人道的援助等に対して、すべての海域で対応することは不可能。

そこで、グローバルな領域で、海というシステムを守るための各国シーパワーとのパートナーシップが不可欠。

また、米軍はモジュール化され目的によって装備を変えられる艦船、無人機やヘリ、医療チームといった即座に必要となる部隊の

組み合わせ=グローバル・フリートステーションを創設することで、露骨に攻撃的で費用のかかる空母打撃群を展開する必要が

なくなる。

■まとめ

・冷戦後のシーパワーの理論は、沿岸域と地上に対するシーパワーの影響を考察するものがほとんどであった。ソ連の崩壊により、アメリカによる制海が実現した環境下では、マハンのテーマであった艦隊同士の戦術は意味をなさなかった。

・しかし、公海上の海賊や中国の外洋艦隊のような脅威や競争者が再び台頭し始めており、昔の理論にもまだ耳を傾けるべきところは残っている。

2016年06月16日

恐るべし!ホンダHRC

夕方に秋葉をうろついて、腰が痛いもじゃもじゃです!

イタリアのムジェロでホンダは屈辱的な負け方をした。

最終ラップの最終コーナーの立ち上がり加速で、ヤマハに負け、優勝をさらわれたのだ。

最初にコーナーに入ったのはホンダのマルケス。インを刺そうとするヤマハのロレンゾを抑えた。

この時点で普通は先にコーナーに入った者の勝ちである。

なぜならば、後からコーナーに入ったライダーよりも先に加速できるから。

しかもライダーは、自在にバイクを操る天才マルケス。多少タイヤが滑ろうが、跳ねようがかまわずアクセルを開けるライダー。

それが、ヤマハに負けたのだ。

もじゃもじゃ、1983年からGPをウォッチしているが、NS登場以降、ホンダがヤマハに加速で負けるなんて見たことがない。

ホンダはエンジン命のメーカーである。パワー至上主義のワークスである。

確かにホンダは今シーズン苦戦していたが、ムジェロでの加速合戦での敗北は、おそらくホンダ内部で相当の衝撃だったと思う。

しかし、2週間後のスペイン カタルニアGPで、ホンダのマルケスが見事にポールポジション。

新型のフレームを導入、おそらくエンジンの電子制御にも相当手をいれてきたと思われる。

今までコーナーの進入で暴れまくっていたミシュランのリアタイアは、ホッピング程度に収まり(マルケスにすれば普通になった)

ストレートでのトップスピードも、ドカティには敵わないが、ヤマハと遜色のないレベルまで回復している。

通常、GPには1か月の夏休みがあり、この期間に劣勢の時のホンダは体制を立て直してくる。

それが、今回はたったの2週間である。恐るべしホンダ!

現在のレギュレーションではエンジンそのものは手を入れられない。ホンダはカタルニアの前にはこのレギュレーションにケチを

つけていたのだ。ホンダがケチをつけるというのは、レギュレーションを変えるかもしれないぞ、ということ(脅し)である。

そこまで、ホンダは苦しんでいたというのに・・・。

実際にどこに手を入れたのかは、シーズンが終わってみないとわからない。シーズンが終われば、HRCの副社長の中本修平さんが

ざっくばらんに語ってくれるだろう。

次戦は伝統のオランダ アッセンGP。ホンダの進化が恐ろしい・・・・

イタリアのムジェロでホンダは屈辱的な負け方をした。

最終ラップの最終コーナーの立ち上がり加速で、ヤマハに負け、優勝をさらわれたのだ。

最初にコーナーに入ったのはホンダのマルケス。インを刺そうとするヤマハのロレンゾを抑えた。

この時点で普通は先にコーナーに入った者の勝ちである。

なぜならば、後からコーナーに入ったライダーよりも先に加速できるから。

しかもライダーは、自在にバイクを操る天才マルケス。多少タイヤが滑ろうが、跳ねようがかまわずアクセルを開けるライダー。

それが、ヤマハに負けたのだ。

もじゃもじゃ、1983年からGPをウォッチしているが、NS登場以降、ホンダがヤマハに加速で負けるなんて見たことがない。

ホンダはエンジン命のメーカーである。パワー至上主義のワークスである。

確かにホンダは今シーズン苦戦していたが、ムジェロでの加速合戦での敗北は、おそらくホンダ内部で相当の衝撃だったと思う。

しかし、2週間後のスペイン カタルニアGPで、ホンダのマルケスが見事にポールポジション。

新型のフレームを導入、おそらくエンジンの電子制御にも相当手をいれてきたと思われる。

今までコーナーの進入で暴れまくっていたミシュランのリアタイアは、ホッピング程度に収まり(マルケスにすれば普通になった)

ストレートでのトップスピードも、ドカティには敵わないが、ヤマハと遜色のないレベルまで回復している。

通常、GPには1か月の夏休みがあり、この期間に劣勢の時のホンダは体制を立て直してくる。

それが、今回はたったの2週間である。恐るべしホンダ!

現在のレギュレーションではエンジンそのものは手を入れられない。ホンダはカタルニアの前にはこのレギュレーションにケチを

つけていたのだ。ホンダがケチをつけるというのは、レギュレーションを変えるかもしれないぞ、ということ(脅し)である。

そこまで、ホンダは苦しんでいたというのに・・・。

実際にどこに手を入れたのかは、シーズンが終わってみないとわからない。シーズンが終われば、HRCの副社長の中本修平さんが

ざっくばらんに語ってくれるだろう。

次戦は伝統のオランダ アッセンGP。ホンダの進化が恐ろしい・・・・

ホンダのNo2ペドロサ。侍ヘルメットがかっこいい!

No2とか書かせないでほしいライダーである。

No2とか書かせないでほしいライダーである。

2016年06月15日

アメFAL再び!

もじゃもじゃです!

人気ブログおーちゃんdeおます!でブログ主のおーちゃんがさっそくゼロインをやっております、20mスナイパー大会。

ま、勝手に大会とか言ってますが、JSC終わったら、JANPSまでまだ間があるし、なんぞ遊びましょうという程度のものです。

せっかくタゲ1新宿店のスエさんが20mレンジを作られたので、遊ばないともったいない。(スエさん今度挨拶に伺いますので、よろしくです。)

おーちゃんはじゃんけんで獲ったライフル(笑)、リーダーの4様はガスブロで挑戦、わたくしはアメFALでチャレンジ予定。

今年はアンリミ不参加だったので、アメFALことDSA58の活躍の場なし・・・では可哀想なので、以前PMC総帥石井氏が戸田のブルーターゲットさんで、ライフル版PMCをやった時の姿にもどして、いつかやるはずの20mチャレンジに投入予定。

スコープは3倍のBURRIS。実銃用なのかかなりごっつい。レールへの取り付けも普段のエアガン用工具ではできない

残念ながら当日は向い風がつよくゼロインはできなかったが、たぶん10m程度であっているはず。

まだ日程もルールも決まっていないのに、気の早いおーちゃんは上記のごとくゼロインを行い、4様はスコープとバイボットをガスブロ・ライフルに装着し始める始末。

あなた方はJSC出るんだから、JSCの練習してなさい!

で、その間にもじゃもじゃ抜け駆けしてタゲ1行っちゃおうっと(笑)

人気ブログおーちゃんdeおます!でブログ主のおーちゃんがさっそくゼロインをやっております、20mスナイパー大会。

ま、勝手に大会とか言ってますが、JSC終わったら、JANPSまでまだ間があるし、なんぞ遊びましょうという程度のものです。

せっかくタゲ1新宿店のスエさんが20mレンジを作られたので、遊ばないともったいない。(スエさん今度挨拶に伺いますので、よろしくです。)

おーちゃんはじゃんけんで獲ったライフル(笑)、リーダーの4様はガスブロで挑戦、わたくしはアメFALでチャレンジ予定。

今年はアンリミ不参加だったので、アメFALことDSA58の活躍の場なし・・・では可哀想なので、以前PMC総帥石井氏が戸田のブルーターゲットさんで、ライフル版PMCをやった時の姿にもどして、いつかやるはずの20mチャレンジに投入予定。

スコープは3倍のBURRIS。実銃用なのかかなりごっつい。レールへの取り付けも普段のエアガン用工具ではできない

残念ながら当日は向い風がつよくゼロインはできなかったが、たぶん10m程度であっているはず。

まだ日程もルールも決まっていないのに、気の早いおーちゃんは上記のごとくゼロインを行い、4様はスコープとバイボットをガスブロ・ライフルに装着し始める始末。

あなた方はJSC出るんだから、JSCの練習してなさい!

で、その間にもじゃもじゃ抜け駆けしてタゲ1行っちゃおうっと(笑)

2016年06月14日

バック転のmoto2 チャンピオン

最近V-MAXに乗るご近所さんが気になる、もじゃもじゃです!

レースで勝つと、皮つなぎを着たまま、バック転を見せてくれる陽気なフランス人ライダーヨハン・ザルコ。

昨年のモト2チャンピオンで、今シーズンも2勝を挙げ、チャンピオン争いに名乗りを上げてきました。

彼はフランス人なのに、日章旗デザインのヘルメットを被ってます。

フランスのコミックで見て、デザイン的に好きなので自分のヘルメットにも描いてみたらしいです。

以前にご紹介したスライド命のサム・ロウズとのチャンピオン争いはこれからヒートアップ!

2週間後のオランダGPが楽しみです!

レースで勝つと、皮つなぎを着たまま、バック転を見せてくれる陽気なフランス人ライダーヨハン・ザルコ。

昨年のモト2チャンピオンで、今シーズンも2勝を挙げ、チャンピオン争いに名乗りを上げてきました。

彼はフランス人なのに、日章旗デザインのヘルメットを被ってます。

フランスのコミックで見て、デザイン的に好きなので自分のヘルメットにも描いてみたらしいです。

以前にご紹介したスライド命のサム・ロウズとのチャンピオン争いはこれからヒートアップ!

2週間後のオランダGPが楽しみです!

昨年チャンピオンを獲った後のザルコのバック転動画(youtube)

2016年06月13日

JANPS練習会 at フォリッジグリーン

もじゃもじゃです!

フリーダムアートのドクターあみーご主催のJANPS練習会に参加して来ました!

場所はおなじみフォリッジグリーンときがわさん

今回の目的はカップガンのグリップチェック、マグの不具合確認、ムーバーのリード量確認でした。

マグの不具合(給弾不良)以外は目標達成。

今回はJANPS練習会のはずが、エントリーもしてないのにJSC練習にはまりました。(笑)

ほぼ2年ぶりでJSCのコースを撃ち、一緒に撃った4様より1秒も遅く、あまりのノロさに意気消沈。

しかし、練習を重ねるごとにタイムは多少上がって、スピード系の楽しさを思い出しました!

JSC練習はレースガンとカップガンの両方で行ったのですが、どちらにも共通して出たのがマグの不具合。

給弾不良で、チャンバーに弾が供給されない。

レースガンでは普段トラブルのないマグでも起こっていたので、今後ガン含めて要チェック。

カップガンは、JANPS練習ではノートラブル。JSC練習で生ガス吹いてからちょっと怪しくなったような?

マガジンは現在5本あって、どれも3年以上酷使しているので、1本新品を調達して比較してみようかと思います。

フリーダムアートのドクターあみーご主催のJANPS練習会に参加して来ました!

場所はおなじみフォリッジグリーンときがわさん

今回の目的はカップガンのグリップチェック、マグの不具合確認、ムーバーのリード量確認でした。

マグの不具合(給弾不良)以外は目標達成。

今回はJANPS練習会のはずが、エントリーもしてないのにJSC練習にはまりました。(笑)

ほぼ2年ぶりでJSCのコースを撃ち、一緒に撃った4様より1秒も遅く、あまりのノロさに意気消沈。

しかし、練習を重ねるごとにタイムは多少上がって、スピード系の楽しさを思い出しました!

JSC練習はレースガンとカップガンの両方で行ったのですが、どちらにも共通して出たのがマグの不具合。

給弾不良で、チャンバーに弾が供給されない。

レースガンでは普段トラブルのないマグでも起こっていたので、今後ガン含めて要チェック。

カップガンは、JANPS練習ではノートラブル。JSC練習で生ガス吹いてからちょっと怪しくなったような?

マガジンは現在5本あって、どれも3年以上酷使しているので、1本新品を調達して比較してみようかと思います。

主催のドクターあみーご氏。SAAでJSC練習。

かっこ良かったです!

かっこ良かったです!

何をやらせても上手いT兄氏。PMCの初代電王。

2016年06月10日

ギガント製作記 その1

もじゃもじゃです!

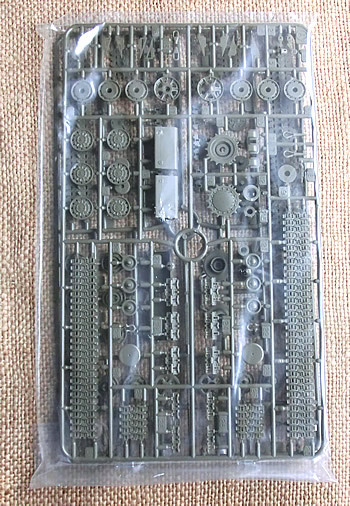

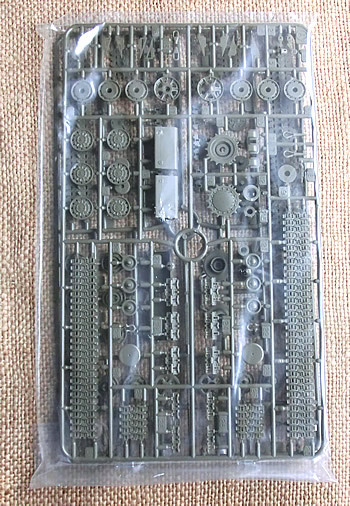

買っちゃいました。タミヤのKV-Ⅱ。

30年ぶりかな?本格的プラモデル買うのは。

以前ブログで、塗料がどうのとか言い訳してましたけど、とりあえず1台組んでみようと思って(笑)

箱を開けてみると、もじゃもじゃが作っていたころとは違う点がいくつか。

まず、説明書に日本語以外の外国語が3ヵ国語くらいある。(笑)

説明書が以前より分かりにくい。昔はわかりにくいところは、もっと説明があったような気がする。

キャタピラが普通の部品と同じ素材だ!

昔は柔らかい別素材だったような気がする・・・・

ボディがダイキャストだ!

なんでだろう?重量感を出すため?これを使って電動化しやすいように?

他にも、パーツが別に購入できたり、瞬着を使うよう指示があったり、デカールが最小限しかついていなかったりとか、実際には作ってみないとわかりませんが、色々変わりましたな~。

説明書がわかりにくいような気がしますが、もじゃもじゃ昔からマニュアル類読まないタイプ。

プラモも勘で接着までしちゃうタイプで、よく失敗しました。(笑)

今は「仮組み」という言葉を覚えたので、多少は進歩したかと・・・・

KV-Ⅱギガント製作もブログでアップする予定。もじゃもじゃと同じようにプラモ作りたいな~と思ってる人たちの背中をどん!と押して、底なし沼に叩き込むのが目的です(笑)

あ、接着剤買うの忘れた!

買っちゃいました。タミヤのKV-Ⅱ。

30年ぶりかな?本格的プラモデル買うのは。

以前ブログで、塗料がどうのとか言い訳してましたけど、とりあえず1台組んでみようと思って(笑)

箱を開けてみると、もじゃもじゃが作っていたころとは違う点がいくつか。

まず、説明書に日本語以外の外国語が3ヵ国語くらいある。(笑)

説明書が以前より分かりにくい。昔はわかりにくいところは、もっと説明があったような気がする。

キャタピラが普通の部品と同じ素材だ!

昔は柔らかい別素材だったような気がする・・・・

ボディがダイキャストだ!

なんでだろう?重量感を出すため?これを使って電動化しやすいように?

他にも、パーツが別に購入できたり、瞬着を使うよう指示があったり、デカールが最小限しかついていなかったりとか、実際には作ってみないとわかりませんが、色々変わりましたな~。

説明書がわかりにくいような気がしますが、もじゃもじゃ昔からマニュアル類読まないタイプ。

プラモも勘で接着までしちゃうタイプで、よく失敗しました。(笑)

今は「仮組み」という言葉を覚えたので、多少は進歩したかと・・・・

KV-Ⅱギガント製作もブログでアップする予定。もじゃもじゃと同じようにプラモ作りたいな~と思ってる人たちの背中をどん!と押して、底なし沼に叩き込むのが目的です(笑)

あ、接着剤買うの忘れた!

2016年06月09日

現代の軍事戦略 シーパワー古典編

もじゃもじゃです!

世界中の戦略家から絶賛される「現代の軍事戦略入門」(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)

本書は軍事戦略を、古典から現代の理論までをコンパクトにまとめており、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる軍事戦略の入門書です。

特色として、専門家でないとなかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれており、一方基礎となった古典的理論も、簡潔に押さえられています。

この良書をベースに軍事戦略への理解を深め、戦争や複雑な国際情勢をマスコミ等に踊らされることなく、我々自身で考えられるようにしたいと思ってます。

また、本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略理論書を手に取って頂き、理解を一緒に深めてくれるとなお嬉しく思います。

さて、各種の軍事理論がある中で、戦略研究を学ぶものにとって最初の、そして最も重要なステップと言われるシーパワーの理論を、初回はご紹介します。

■本書のまとめによると、シーパワーとは

①シーパワーの目的とは沿岸域と海洋で「制海」を可能にすることにある。

②シーパワーは精密誘導攻撃や兵站支援を通じて、ランドパワー(陸の兵力)と共に機能させるものである。

このシーパワーの基礎的な考え方を提唱したのが、マハンとコルベット。

①海を制する者が世界を制す アルフレッド・セイヤー・マハン(1814-1914)

・アメリカ海軍軍人。「坂の上の雲」でも有名な秋山真之が留学時代に師事していた。

・マハンの考えるシーパワーの前提は、海は貿易ルートの広大なハイウェイというもの。その上で艦隊などの軍事力と、貿易ルートによる生産、海運、植民地と市場などの経済・政治力をシーパワーとした。

・独自の歴史研究により、「海を制する者が世界を制す」とし、シーパワーの目的は「制海」(シーコントロール)にあると主張。

・「制海」は自国の利用と利益のために、貿易が行われる世界の公共財としての海を常にオープンな状態に

維持し、戦時においては敵国に使わせないことを意味する。

・制海のため、艦隊の使命は敵艦隊と交戦し、勝利することにあると主張。

・シーパワーというキーワードの発案者。

・マハンは、地上部隊を支援するための海軍力の使用を重視していなかった。

②海は陸のため ジュリアン・コルベット(1854-1922)

・イギリスの学者。民間人の海軍史家。英海軍大学講師。英海軍の改革にも貢献。

・現代でいう「統合戦」=海軍力と地上戦力との統合を提唱。

・戦争は海軍の作戦行動のみにで勝利することはほぼ不可能。なぜならば人は陸に定住しているから。海軍力だけでは陸上の敵戦力を破壊できない為、必然的に戦争は最後は陸上で決着をつけなければならない。 したがって海軍と陸軍との協力によって勝利は可能となる。

次回シーパワー現代編で、冷戦以降のシーパワー理論が、マハン的「制海論」とコルベット的「統合戦理論」のどちらに動いていくのを見ていきます。

日本語で読めるマハンの著作

・「海上権力史論 新装版」原書房刊

・「海軍戦略」中央公論新社刊 (絶版・古本あり)

・「マハン海上権力論集」講談社学術文庫刊

日本語で読めるコルベットの著作

・「戦略論体系 8 コーベット」芙蓉書房出版刊

※コルベットはコーベットとも呼ばれる。本書は訳についてのクレーム多し。

コンパクトに読めるマハンとコルベット

・「戦略論の名著」中公新書刊 野中郁次郎編著

※マハンのみ

・「名著で学ぶ戦争論」日経ビジネス文庫刊 石津朋之編著

世界中の戦略家から絶賛される「現代の軍事戦略入門」(エリノア・スローン著 奥山真司、関根大介訳)

本書は軍事戦略を、古典から現代の理論までをコンパクトにまとめており、軍事戦略の変遷を一般の読者でも理解できる軍事戦略の入門書です。

特色として、専門家でないとなかなか知ることのできない、現代の戦略理論に重点が置かれており、一方基礎となった古典的理論も、簡潔に押さえられています。

この良書をベースに軍事戦略への理解を深め、戦争や複雑な国際情勢をマスコミ等に踊らされることなく、我々自身で考えられるようにしたいと思ってます。

また、本ブログをきっかけに一人でも、本書を含めた戦略理論書を手に取って頂き、理解を一緒に深めてくれるとなお嬉しく思います。

さて、各種の軍事理論がある中で、戦略研究を学ぶものにとって最初の、そして最も重要なステップと言われるシーパワーの理論を、初回はご紹介します。

■本書のまとめによると、シーパワーとは

①シーパワーの目的とは沿岸域と海洋で「制海」を可能にすることにある。

②シーパワーは精密誘導攻撃や兵站支援を通じて、ランドパワー(陸の兵力)と共に機能させるものである。

このシーパワーの基礎的な考え方を提唱したのが、マハンとコルベット。

①海を制する者が世界を制す アルフレッド・セイヤー・マハン(1814-1914)

・アメリカ海軍軍人。「坂の上の雲」でも有名な秋山真之が留学時代に師事していた。

・マハンの考えるシーパワーの前提は、海は貿易ルートの広大なハイウェイというもの。その上で艦隊などの軍事力と、貿易ルートによる生産、海運、植民地と市場などの経済・政治力をシーパワーとした。

・独自の歴史研究により、「海を制する者が世界を制す」とし、シーパワーの目的は「制海」(シーコントロール)にあると主張。

・「制海」は自国の利用と利益のために、貿易が行われる世界の公共財としての海を常にオープンな状態に

維持し、戦時においては敵国に使わせないことを意味する。

・制海のため、艦隊の使命は敵艦隊と交戦し、勝利することにあると主張。

・シーパワーというキーワードの発案者。

・マハンは、地上部隊を支援するための海軍力の使用を重視していなかった。

②海は陸のため ジュリアン・コルベット(1854-1922)

・イギリスの学者。民間人の海軍史家。英海軍大学講師。英海軍の改革にも貢献。

・現代でいう「統合戦」=海軍力と地上戦力との統合を提唱。

・戦争は海軍の作戦行動のみにで勝利することはほぼ不可能。なぜならば人は陸に定住しているから。海軍力だけでは陸上の敵戦力を破壊できない為、必然的に戦争は最後は陸上で決着をつけなければならない。 したがって海軍と陸軍との協力によって勝利は可能となる。

次回シーパワー現代編で、冷戦以降のシーパワー理論が、マハン的「制海論」とコルベット的「統合戦理論」のどちらに動いていくのを見ていきます。

日本語で読めるマハンの著作

・「海上権力史論 新装版」原書房刊

・「海軍戦略」中央公論新社刊 (絶版・古本あり)

・「マハン海上権力論集」講談社学術文庫刊

日本語で読めるコルベットの著作

・「戦略論体系 8 コーベット」芙蓉書房出版刊

※コルベットはコーベットとも呼ばれる。本書は訳についてのクレーム多し。

コンパクトに読めるマハンとコルベット

・「戦略論の名著」中公新書刊 野中郁次郎編著

※マハンのみ

・「名著で学ぶ戦争論」日経ビジネス文庫刊 石津朋之編著

実は読みはメイハン・・・らしい